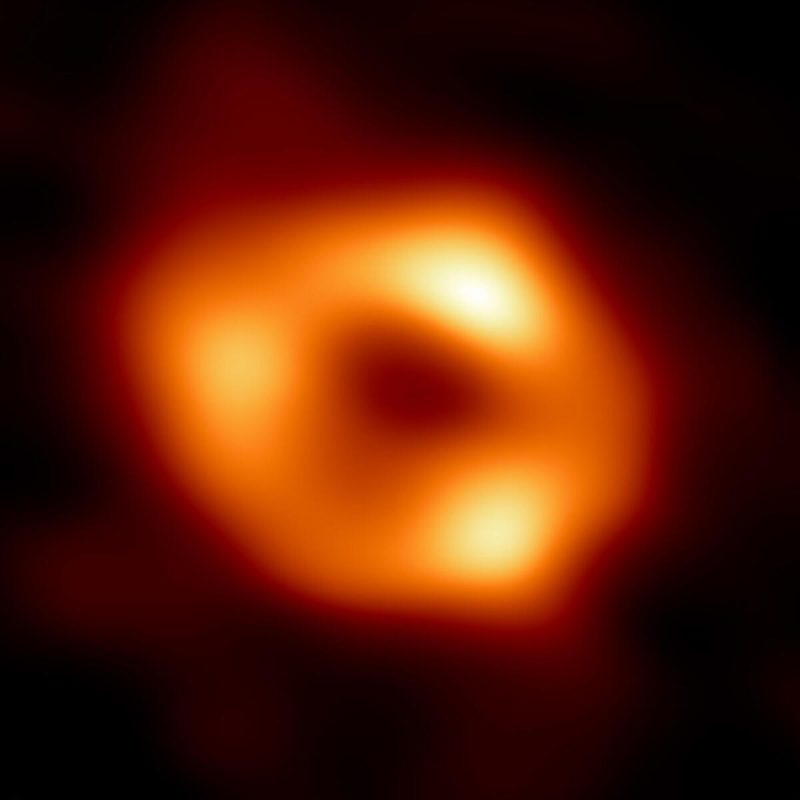

Perché è importante la foto del buco nero Sagittarius A*

Per principio si dice che la foto in cui sei venuto meglio si debba mettere su tutti i social come foto profilo.

Giovedì 12 maggio alle 15, in diretta mondiale è stata annunciata una nuova scoperta rivoluzionaria. Per la prima volta è stato fotografato Sagittarius A* (Sgr A*), il buco nero che si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea.

Nulla può sfuggire a un buco nero

Il Dottor Emmet Brown di Ritorno al Futuro lo chiamerebbe «singolarità dello spazio-tempo» noi lo chiamiamo semplicemente buco nero ma non cambia: è un oggetto incredibile dotato di massa circondato da un orizzonte che lo avvolge nascondendone il contenuto. Perché incredibile? Perché orizzonte?

Incredibile perché vorrebbe dire concentrare una grandissima quantità di materia in una piccolissima regione di spazio. Non sarebbe possibile farlo ma, per esempio, è come se si potesse compattare tutta la massa della Terra in una biglia di vetro: 12.000 km di diametro in soli 10 millimetri! Un dimagrimento colossale che non sembrerebbe più fisica o matematica ma è proprio quel che accade all’interno di questi oggetti che rimangono ancora un enigma. Sappiamo – e lo dobbiamo alle intuizioni e alle nottate passate in bianco da fisici come Schwarzschild, Wheeler, Kerr e Hawking – che i buchi neri possono formarsi come residuo di un collasso gravitazionale (la stella si comprime su sé stessa per esempio dopo un evento di supernova) oppure dalla contrazione delle regioni centrali di una galassia durante la sua fase di formazione (buchi neri supermassivi).

La parte più esterna di un buco nero si chiama orizzonte degli eventi (la superficie della biglia di vetro dell’esempio precedente): come se fosse un Mosè, l’orizzonte divide gli eventi del nostro universo dagli eventi che si verificano all’interno del buco nero e per noi che siamo al di fuori non esiste uno spioncino. È il punto di non ritorno, nulla può sfuggire a un buco nero: l’intenso campo gravitazionale riesce a trattenere anche la luce. Perciò si dicono neri: sullo sfondo cosmico non li vediamo.

Fatti non foste a viver come buchi

Sembra una brutta storia ma fatti non foste a viver come buchi e infatti man mano che ci si allontana dal centro di un buco nero il suo campo gravitazionale si comporta come quello di qualsiasi altro oggetto dotato di massa: è possibile gravitarci in modo stabile, con qualche piccolo inconveniente tipo frequenti instabilità gravitazionali ma anche qualche piccola soddisfazione come quella di invecchiare molto più lentamente. Capita molto spesso che, come un’aspirapolvere, un buco nero aspiri materia dall’atmosfera di un’altra stella (perché il buco nero attrae molto di più) oppure in modo meno catastrofico perturbi le orbite di altri corpi lasciando, come Pollicino, tracce della sua presenza.

Cosa osserviamo nella prima foto del buco nero al centro della Via Lattea? Quello che vediamo è una gigantesca ciambella (disco di accrescimento) ad altissima temperatura che circonda l’orizzonte degli eventi: in altre parole stiamo osservando un buco nero mentre è in pausa pranzo. Un disco rotante che ingerisce per sempre materia nelle fauci gravitazionali.

Ciò che nel secolo scorso poteva sembrare una curiosità spaziale o una favola da raccontare è stata immortalata per la seconda volta (ricorderete M87 del 2019) grazie alla collaborazione internazionale Event Horizon Telescope (EHT), il telescopio per l’orizzonte degli eventi: come nella scena indimenticabile in cui i quattro Ghostbusters decidono di incrociare i flussi, allo stesso modo ma al contrario, diversi radiotelescopi terrestri sono stati utilizzati per creare un unico radiotelescopio virtuale paragonabile alle dimensioni terrestri.

I risultati si basano su dati raccolti da osservazioni del 2017 che hanno permesso dopo ben 5 anni di ricomporre l’immagine finale: come i pezzi di un puzzle; alcuni “pixel” arrivano da un telescopio, alcuni da un altro, e così via. Il buco nero al centro della nostra galassia si trova a 26 mila anni luce da noi e ha una massa di più di 4 milioni di masse solari in un diametro di soli 40 milioni di chilometri. Per avere un’idea è come se tra Mercurio e il Sole ci fossero 4 milioni di stelle!

Il ruolo dei buchi neri nell’evoluzione delle galassie

Il telescopio EHT si basa su una proprietà dell’orizzonte degli eventi quando si trova in prossimità di una forte sorgente di fotoni (sta ingoiando materia ad altissima energia): ma attenzione, l’orizzonte non emette luce quindi quello che vediamo è la traccia più fredda lasciata sulla materia caldissima. Un’ombra sul plasma più caldo circostante: la dimensione della penombra dipende dalla massa del buco nero e dalla distanza alla quale si trova. Il futuro attende un miglioramento del potere risolutivo, della sensibilità e della raccolta dati: come con i modelli dei cellulari, escono sempre con più fotocamere.

C’è grande fermento ed eccitazione perché è la seconda foto di un buco nero e questo darebbe nuove opportunità sull’analisi di modelli per spiegare come si comportano gas e materia in movimento attorno a un buco nero oltre a dare nuovi indizi sul ruolo dei buchi neri supermassivi nella formazione ed evoluzione delle galassie. Insomma alla fine si conferma come noi del sagittario portiamo sempre un clima di entusiasmo e di fiducia. I buchi neri restano degli oggetti fisici e matematici che non si sono ancora svelati del tutto ma abbiamo appena iniziato a conoscerci e ora che vediamo la foto profilo possiamo finalmente chiedere l’amicizia.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!