«Così la malattia può far emergere la nostra umanità». Intervista a Simona Ercolani

«La malattia ci costringe a interrogarci sul mistero della vita. E questo mistero è ancora più grande se ad essere malato è un bambino». Simona Ercolani ha sempre avuto la passione del raccontare storie reali, quelle che mettono in scena personaggi dalle caratteristiche fuori dall’ordinario ma in cui ciascuno di noi può identificarsi. Regista, autrice televisiva, produttrice e ceo della società Stand by me, ha riscosso un grande successo con la sua ultima serie tv, I ragazzi del Bambino Gesù su Rai 3, patrocinata dal ministero della Salute e vincitrice del Giffoni Awards.

LA SERIE. La serie racconta la malattia con gli occhi dei piccoli pazienti di uno dei più importanti ospedali pediatrici d’Europa, in cui le storie di vari ragazzi si intrecciano tra loro seguendo fili comuni: la scoperta della malattia, la paura, il ricovero, le decisioni difficili da prendere, ma anche la speranza, l’amore dei genitori, l’amicizia e la determinazione nel voler guarire. Non ci sono attori, è più simile a un documentario in cui la telecamera segue i ragazzi protagonisti tra le sale dell’ospedale e fuori, nel mondo esterno. Ne emerge una quotidianità raccontata con onestà e realismo, ma anche con grande delicatezza.

L’IDEA. «L’idea mi è nata frequentando quell’ambiente con le mie due figlie per motivi personali», spiega Ercolani a tempi.it. «La prima cosa che mi ha colpito è l’aspetto fisico del luogo: un ospedale apparentemente ristretto, arroccato sul Gianicolo, nella Città del Vaticano. Ho poi avuto modo di scoprire che anche la realtà all’interno del Bambino Gesù è raccolta, calda e accogliente. Lì tutti, dal personale medico a quello amministrativo, prestano attenzione all’aspetto umano prima ancora che al quadro clinico. La malattia è solo un incidente di percorso, che non cancella la tua identità. I valori cardine sono solidarietà e condivisione, al punto che ci sente parte di una vera e propria comunità in cui quei ragazzi sono figli di tutti».

NEL DRAMMA UNA SPERANZA. Le riprese sono durate circa un anno. «Di solito con la malattia si tende a concentrarsi su se stessi, invece la prima preoccupazione di questi adolescenti è non allarmare troppo i genitori. Sviluppano un’enorme sensibilità, forse anche perché in ospedale hanno moltissimo tempo per riflettere, in questi ambienti il tempo sembra dilatarsi creando una realtà sospesa. I film ambientati in ospedale in cui continuano a succedere avvenimenti sono chiaramente romanzati e poco realistici». L’insegnamento che Ercolani ne ha tratto è inaspettato: «Ho visto che a volte un evento drammatico come la malattia può portare a eventi positivi, come il rafforzarsi di una famiglia e delle relazioni. Un caso estremo può far emergere la nostra umanità».

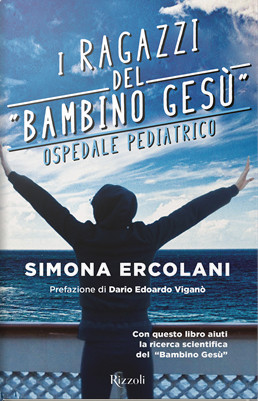

LIBRO E SECONDA SERIE. Un’altra grande novità di questa serie è stata la sapiente integrazione con i social. «Volevamo rompere il tabù della malattia, ma senza creare allarmismi, così, alla fine di ogni puntata, i medici del Bambino Gesù, in streaming su Facebook, fornivano delle spiegazioni di natura medica relative all’episodio e rispondevano alle domande degli spettatori». Dopo l’esperienza del telefilm, Ercolani ha voluto proseguire questo racconto e ha scelto di farlo attraverso la parola scritta. Ne è nato l’omonimo libro, edito da Rizzoli e con la prefazione di Dario Edoardo Viganò, e il ricavato dei diritti d’autore sarà devoluto per la ricerca scientifica del Bambino Gesù. È inoltre già in cantiere la seconda serie del programma, che uscirà nei palinsesti l’anno prossimo.

LIBRO E SECONDA SERIE. Un’altra grande novità di questa serie è stata la sapiente integrazione con i social. «Volevamo rompere il tabù della malattia, ma senza creare allarmismi, così, alla fine di ogni puntata, i medici del Bambino Gesù, in streaming su Facebook, fornivano delle spiegazioni di natura medica relative all’episodio e rispondevano alle domande degli spettatori». Dopo l’esperienza del telefilm, Ercolani ha voluto proseguire questo racconto e ha scelto di farlo attraverso la parola scritta. Ne è nato l’omonimo libro, edito da Rizzoli e con la prefazione di Dario Edoardo Viganò, e il ricavato dei diritti d’autore sarà devoluto per la ricerca scientifica del Bambino Gesù. È inoltre già in cantiere la seconda serie del programma, che uscirà nei palinsesti l’anno prossimo.

CHARLIE GARD. Alla luce di questa sua esperienza nell’ospedale, Ercolani dichiara di essere rimasta scossa davanti alla vicenda straziante del piccolo Charlie Gard. «È una storia tremenda. Nel mio lavoro ho toccato con mano l’importanza della comunicazione tra medico, paziente e genitori, mentre evidentemente questa relazione è venuta a mancare nel caso di Charlie. Si è rotta la speranza che normalmente dà la scienza. Se c’è una possibilità di cura, fosse anche una su un milione, io credo che sia giusto tentarla. Abbiamo un dovere nei confronti di tutti gli altri Charlie, cioè di tutti gli altri bambini affetti da malattie rare, e sperare per questo bambino inglese vuol dire sperare per tutti i bambini di oggi e di domani, perché il caso di un singolo si lega al destino di una comunità intera».

SFIDE. Ercolani aveva già affrontato la difficile impresa di raccontare personalità a loro modo eroiche in uno dei suoi primi successi professionali, la serie tv Sfide. Il programma raccontava in chiave giornalistica le storie di grandi protagonisti dello sport. «Da lì ho imparato a raccontare la fatica nell’affrontare dure prove, le vittorie e le sconfitte. Era lo spirito umano che mi interessava, non lo sport in sé, tant’è vero che per ideare il programma ho fatto ricerche sui libri (non sono mai stata una sportiva)».

DAL REALITY ALLA REALTÀ. Oltre a programmi di questo calibro, Ercolani ha realizzato anche diversi reality come La pupa e il secchione, La fattoria, Uno due tre… stalla!. Ragionando sullo stato attuale della televisione, secondo Ercolani, «ora anche i reality stanno vivendo una lieve discesa e a livello internazionale non ci sono grandi nuove idee nell’ambito dell’intrattenimento. A partire dall’America, sta invece tornando in auge il racconto della realtà, che incontra l’industria e la tv d’autore, e rende epiche delle storie vere narrate a presa diretta. Quando incominciai a collaborare con Rai 3, prima con Storie vere e poi con Chi l’ha visto?, questi programmi facevano ascolti altissimi».

IL WHISKY DI OCCHETTO. L’interesse di Ercolani per il mondo della televisione comincia fin da ragazzina, quando lavorava come tuttofare al Folk Studio, un teatro dove esordirono grandi artisti come Venditti e De Gregori. È passata poi a lavorare per una casa di produzione che faceva spot e serie televisive. «Ero entusiasta, ma venni licenziata quando rimasi incinta. Nel frattempo avevo capito che la mia passione era raccontare storie, così mi iscrissi a un corso di sceneggiatura e trovai lavoro in un’altra casa produttrice». La svolta arrivò poco dopo: «Era il 1991 e il Pci si stava per trasformare in Pds. Io capii subito che quella storia valeva la pena di essere raccontata. Un mio amico di ritorno dal Giappone mi aveva regalato una handycam, una piccola telecamera rivoluzionaria per l’epoca. Con quella, filmai la sconfitta di Occhetto alla rielezione come segretario di partito. Al congresso di Rimini c’ero solo io a prestare attenzione e vidi D’Alema e Veltroni farsi scuri in volto e Occhetto avanzare sempre di più verso la telecamera, avvicinarsi al bar, ordinare un whisky e berlo tutto d’un fiato. Fu uno scoop, anche se io non me ne resi subito conto, avevo meno di trent’anni».

LA CARRIERA IN RAI. Da lì è cominciata la sua carriera. «Giuliano Ferrara cercò di convincermi a vendergli quelle immagini, ma io rifiutai, lo consideravo un traditore del partito perché era passato al Psi e non volevo rischiare di danneggiare il Pci. Allora telefonai a Giorgio Arlorio, segretario di partito e sceneggiatore, che mi disse di presentarmi alla Rai di viale Mazzini. Lì conobbi Angelo Guglielmi che mi disse di montare il video. Andò in onda e da lì la mia strada fu in salita». Durante la sua carriera Ercolani ha anche diretto la regia della Leopolda del 2015, la sua società Stand by me è stata consulente per la comunicazione di Matteo Renzi (allora presidente del Consiglio) e si era ventilata l’ipotesi di affidare a lei la direzione di una rete Rai o addirittura la presidenza. «Non sarebbe comunque stata mia intenzione accettare. Io amo il mio lavoro che unisce creatività e imprenditorialità e preferisco il lavoro sul campo».

NELLA VALLE DELLA MORTE. Amante delle serie tv, «tranne quelle troppo violente che non mi piacciono», Ercolani si rilassa ogni tanto guardandole in streaming, mentre non accende quasi mai la televisione per piacere. «Non riesco più a seguire un programma fuori dall’ottica lavorativa». Lei e suo marito, il giornalista Fabrizio Rondolino, hanno comprato una casa nel mezzo del deserto della Death Valley senza televisione né telefono. «Era il nostro sogno perché a tutti e due piace il deserto dell’ovest americano. E ancora più bello è stato condividere questa piccola follia».

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!