I primati dell’indomabile Prevost: sindaco, fotografo di guerra, sabotatore dei nazisti e inventore della moviola

Di fronte alla Grigna e davanti alla chiesetta della Madonna del Ghisallo patrona dei ciclisti, in un paesaggio di grande bellezza nel comune di Magreglio, piccolo borgo della penisola lariana con meno di 700 abitanti, sorge dal 2006 il Museo del ciclismo. Qui è allestita per tutta l’estate una mostra davvero singolare. Non racconta di sport, ma di primati e narra con immagini del tutto inedite la storia dell’italiano Attilio Prevost (1890-1954) e della sua vita spesa sempre in prima linea. Magreglio lo ricorda a sessant’anni dalla morte perché fu il suo primo sindaco del Dopoguerra repubblicano (1951-1954); eletto ad acclamazione generale dagli abitanti del piccolo borgo prealpino che, fin dal 1936, aveva frequentato e imparato ad amare.

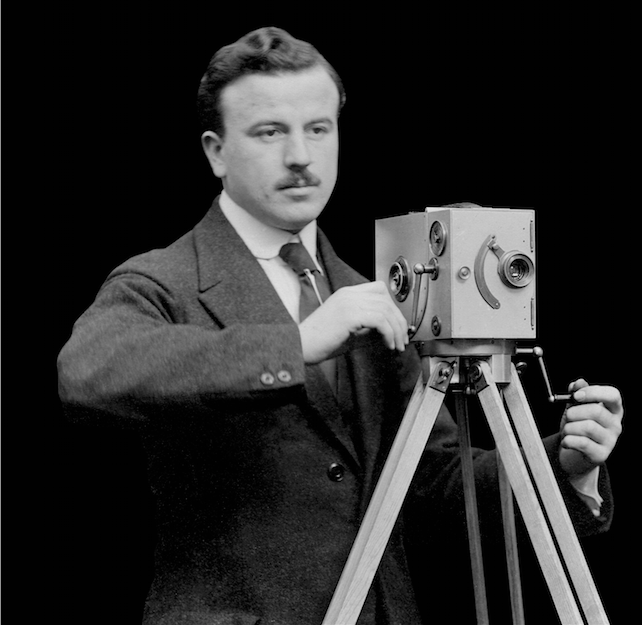

L’incarico amministrativo giunse a coronare un’esistenza di grandi passioni: da ragazzo combatté durante la Prima Guerra Mondiale sul fronte austriaco (1915-1918), non imbracciò la baionetta ma la macchina fotografica; fu infatti un pioniere del fotoreportage di guerra e tra i primi cineoperatori a entrare in Gorizia (9-17 agosto 1916), Trento e Trieste (3 novembre 1918) liberate dagli occupanti austriaci. Da ingegnere dedicò la vita al lavoro e, in tempo di pace, divenne imprenditore, fondando nel 1913, con la moglie Elena Lanzoni, una società di apparecchiature cinematografiche. Dopo la guerra nacquero le Officine Prevost Milano (1920-1991), che divennero nel corso degli anni la prima industria del cinema italiano. Famose per la produzione di proiettori cinematografici e soprattutto per le moviole (ovvero i tavoli per la sincronizzazione e il montaggio dei film), furono azienda leader in Italia e tra le prime nel mondo, vivendo il boom economico degli anni Sessanta sotto la direzione tecnica del nipote Attilio Prevost jr (1918-2010).

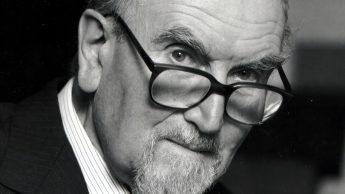

L’incarico amministrativo giunse a coronare un’esistenza di grandi passioni: da ragazzo combatté durante la Prima Guerra Mondiale sul fronte austriaco (1915-1918), non imbracciò la baionetta ma la macchina fotografica; fu infatti un pioniere del fotoreportage di guerra e tra i primi cineoperatori a entrare in Gorizia (9-17 agosto 1916), Trento e Trieste (3 novembre 1918) liberate dagli occupanti austriaci. Da ingegnere dedicò la vita al lavoro e, in tempo di pace, divenne imprenditore, fondando nel 1913, con la moglie Elena Lanzoni, una società di apparecchiature cinematografiche. Dopo la guerra nacquero le Officine Prevost Milano (1920-1991), che divennero nel corso degli anni la prima industria del cinema italiano. Famose per la produzione di proiettori cinematografici e soprattutto per le moviole (ovvero i tavoli per la sincronizzazione e il montaggio dei film), furono azienda leader in Italia e tra le prime nel mondo, vivendo il boom economico degli anni Sessanta sotto la direzione tecnica del nipote Attilio Prevost jr (1918-2010).

Proprio quest’anno, dopo più di un secolo di dominio assoluto, la pellicola 35mm ha ceduto definitivamente il passo alle tecnologie digitali. Il modo di fare cinema è in parte cambiato, si è messa la parola fine a un’epoca di pionieri, di scienziati e di artisti indimenticabili, ma proprio per questo è il momento giusto per ricordare i fondatori di una delle più prestigiose aziende cinematografiche che ha attraversato il Novecento al servizio del pensiero di tanti autori della settima arte, permettendo prima il montaggio e poi la visione al pubblico dei loro capolavori. Sulle moviole Prevost montarono i loro film registi del calibro di Federico Fellini, Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Alberto Lattuada, Pier Paolo Pasolini e Orson Welles, per citarne alcuni. La moviola Prevost divenne popolare con La Domenica sportiva, trasmissione cult della tv italiana degli anni Settanta.

Fino ad allora la moviola era stata usata soltanto nel cinema, ma dal pomeriggio del 22 ottobre 1967, quando il giornalista Carlo Sassi – rivedendo le immagini al rallentatore del derby Inter-Milan finito 1 a 1 – scoprì che la palla del pareggio di Gianni Rivera non era goal, la moviola fu impiegata ogni domenica per rivedere le azioni calcistiche e creò una rivoluzione del costume e persino del linguaggio: la parola moviola divenne metafora di qualcosa di rallentato e rivisto ripetutamente. Anche i Beatles e Herbert Von Karajan richiedevano le moviole Prevost per montare i loro filmati. Ed è sempre Prevost il proiettore immortalato da Giuseppe Tornatore nel film Nuovo Cinema Paradiso (Oscar nel 1989).

Fino ad allora la moviola era stata usata soltanto nel cinema, ma dal pomeriggio del 22 ottobre 1967, quando il giornalista Carlo Sassi – rivedendo le immagini al rallentatore del derby Inter-Milan finito 1 a 1 – scoprì che la palla del pareggio di Gianni Rivera non era goal, la moviola fu impiegata ogni domenica per rivedere le azioni calcistiche e creò una rivoluzione del costume e persino del linguaggio: la parola moviola divenne metafora di qualcosa di rallentato e rivisto ripetutamente. Anche i Beatles e Herbert Von Karajan richiedevano le moviole Prevost per montare i loro filmati. Ed è sempre Prevost il proiettore immortalato da Giuseppe Tornatore nel film Nuovo Cinema Paradiso (Oscar nel 1989).

Allestita sulle dieci vetrate esterne del museo, come una pellicola che si svolge e riavvolge in un flashback dove la fine coincide con l’inizio, la mostra non passa inosservata e richiama l’attenzione su un uomo di genio e di umili origini, che si mette in gioco a 360 gradi, combatte nelle trincee e poi continua a combattere in un altro senso, mettendo cioè il suo talento in un’impresa la cui parabola arriva fino alla rivoluzione digitale, attraversando un mondo fuori controllo, quando piomba nel disordine più spaventoso con la fine degli imperi centrali, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.

Era nato a Torino il 6 settembre 1890. Ultimo di sette fratelli era il “cit” (piccolino in piemontese) di sua mamma; allievo presso l’istituto religioso dei “Fratelli delle Scuole Cristiane” conobbe un certo clero classista e incline alle famiglie altolocate. Il risultato fu che Attilio Prevost divenne ateo e pur desiderandolo moltissimo, non incontrò mai un sacerdote in grado di riconciliarlo con la Chiesa. Forse vedeva nella natura un grande segno dell’esistenza di Dio, amava i fiori e le piante, ne conosceva tutti i nomi in latino e nelle notti d’estate osservava il cielo stellato col telescopio. Si diplomò alla école d’Ingénieurs di Parigi, con il rimpianto di non essersi laureato al Politecnico di Torino: la sua famiglia era povera e non poteva pagare quegli studi.

Le battaglie dell’ingegnere

Le battaglie dell’ingegnere

Dal 1908 al 1910 lavorò alla Milano-Films di Luca Comerio come capo officina in meccanica di precisione. La sua passione era il cinema. Il suo mestiere era progettare apparecchi cinematografici. Gli piaceva vedere girare il mondo dietro la manovella della cinepresa. Quando, il 23 maggio 1915, l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria, partì per il fronte orientale come cineoperatore e fotografo per il Comando Supremo della grande III Armata, agli ordini di Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, lungo la linea che andava dal monte Sabotino all’Adriatico. Indossò la divisa da tenente per 72 mesi: volontario per un anno; alla scuola allievi Ufficiali per due (1912-1914), in guerra per tre (1915-1918).

Durante gli anni al fronte scattò migliaia di fotografie, filmò campi di prigionia, le trincee sul Carso, i camminamenti a Cima Campanaro, le prime linee a Candelù, le cenge innevate dell’Adamello e del Tonale, l’attacco a Oslavia, l’ingresso trionfale in Gorizia, Trento e Trieste. Immortalò la visita alle truppe del maestro Arturo Toscanini e del vate Gabriele D’Annunzio. Le fotografie, per decenni a uso esclusivo del ministero della Guerra, sono state messe a disposizione dall’Archivio Lari Prevost per la mostra, curata dalla nipote Annamaria Mojana Lari Prevost con la figlia Marina.

La seconda battaglia della sua vita lo vide industriale metalmeccanico, lottare in prima linea accanto ai suoi operai e dipendenti. Le Officine Prevost Milano, nate nel 1920, rimasero in attività durante la Seconda Guerra Mondiale, pur tra mille peripezie. La notte del 13 agosto 1943 andarono in fiamme sotto le bombe sganciate su Milano dalle forze anglo-americane. Lo stabilimento, in via Desenzano 2, costruito appena cinque anni prima con la moglie Elena e il fratello Augusto, venne scoperchiato: rimasero in piedi soltanto i muri perimetrali, i macchinari erano anneriti e gli impianti cinematografici in costruzione sepolti dalle macerie e dai vetri dei lucernai. In frantumi erano andati anche i sogni dell’ingegner Attilio che, vedendo il disastro, con la testa tra le mani pianse amaramente.

Poi accadde l’imprevedibile: uno ad uno gli operai, giunti alla spicciolata, lo consolarono e lo sostennero; si rimboccarono le maniche, ricostruirono il tetto e ripulirono gli ambienti: nel giro di un mese il lavoro in fabbrica poté ricominciare, nonostante i tempi bui e calamitosi. I guai non erano infatti finiti: il 18 settembre 1944, lo stabilimento venne occupato dal comando supremo della Wehrmacht e i proiettori spediti in Germania per la proiezione di film che tenessero alto il morale delle truppe tedesche. Ma anche la Prevost, a suo modo, fece la sua “resistenza”: gli operai sabotarono gli apparecchi in partenza per la Germania inserendo invisibili granelli di sabbia negli ingranaggi che, sul più bello della proiezione, si inceppavano, mandando all’aria la visione del film e facendo infuriare Heinrich Himmler, comandante delle SS.

Al servizio della settima arte

Al servizio della settima arte

Finita la guerra Attilio Prevost tornò alla prima passione: il cinema. Sulle sue moviole (tavoli orizzontali per la sincronizzazione e il montaggio dei film) lavorarono i più grandi registi del Novecento e vennero montati celebri film: Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1948), Miracolo a Milano (1950), La dolce vita (1960), e altri capolavori del Neorealismo; i suoi proiettori erano richiesti in tutto il mondo, dall’Oratorio di Magreglio ai cinema di Milano, dallo scià di Persia al re di Giordania. In India rappresentavano la Prevost i fratelli Shah; erano suoi clienti la S.P.E.S. di Roma e i produttori Carlo Ponti e Dino De Laurentiis.

La seconda passione della sua vita fu Magreglio. L’ingegner Attilio Prevost adorava trascorrere il mese di agosto al fresco delle Prealpi, a pochi chilometri dalle sorgenti del Lambro, tra boschi di castagni e faggi; durante la guerra aveva voluto sfollare proprio lì la sua famiglia. Era un ospite gentile e autorevole, veniva dalla grande città e in lui la piccola comunità montana – dopo la stagione fascista e con la caduta della monarchia – trovò l’uomo giusto per la ricostruzione.

Sindaco amato e temuto

Sindaco amato e temuto

Nell’estate del 1951 venne eletto sindaco col consenso generale. In tre anni portò la linea telefonica in tutte le case, incanalò nell’acquedotto la sorgente Terbiga, diede una sede al Comune di Magreglio e nell’edificio del nuovo municipio – progettato dall’architetto Mario Cavallè, altro illustre villeggiante – incorporò poste, telegrafi, scuole elementari. Stimato e benvoluto dalla popolazione, incuteva molto rispetto perché era di poche parole. A lui i magregliesi ricorrevano per risolvere anche questioni e liti familiari. La morte lo colse all’improvviso, il 3 maggio 1954, mentre lavorava alla copertura del Lambro.

Nel 1955 vedova e nipote organizzarono due pullman per tutti i componenti delle Officine Prevost (oltre 100 tra operai e impiegati) in una specie di pellegrinaggio a Magreglio – a un anno dalla morte del suo sindaco – e donarono al Comune una targa ricordo del loro fondatore, posta nella sala consiliare sotto la fotografia del suo ritratto, dipinto da Augusto Colombo. Il neo sindaco Danilo Bianchi oggi gli rende omaggio, ricordando non soltanto una personalità di rilievo internazionale, ma anche un uomo generoso, che dedicò le sue ultime energie al bene comune.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!