«Il vero che cerco ancora e sempre è il vero del reale»

Da non perdere assolutamente À la première personne, la breve autobiografia intellettuale di Alain Finkielkraut uscita da qualche giorno nelle librerie d’Oltralpe. In sette capitoletti e un epilogo che occupano poco più di 100 pagine, l’Accademico di Francia narra gli incontri personali e filosofico-spirituali che gli hanno fatto maturare le forti convinzioni anticonformiste che gli sono rimproverate da quanti aderiscono allo spirito del tempo. Pascal Bruckner, Emmanuel Levinas, Roland Barthes, Michel Foucault, Sarte & Camus, Hannah Arendt, Milan Kundera, Charles Péguy, Martin Heidegger: la lista è discretamente lunga per un breve pamphlet, e non a tutti è concesso lo stesso spazio per l’approfondimento. Ma già la semplice composizione dell’elenco, il tipo di pensatori frequentati, annuncia il profilo dell’intellettuale impegnato con la contemporaneità, che non si rifugia nella speculazione pura o nel rassicurante recinto autobiografico: «Il vero che cerco ancora e sempre è il vero del reale», scrive nell’introduzione. «La delucidazione dell’essere e degli avvenimenti resta, ai miei occhi, prioritaria».

L’innamorato fa esperienza dell’irriducibile

Finkielkraut si racconta come un giovane totalmente preso dal Maggio francese (aveva 19 anni nel Sessantotto) che prima ancora che sul piano politico va in crisi sul piano affettivo di fronte agli imperativi del godimento a tutti i costi e della politicizzazione del sesso. Il suo primo libro, scritto insieme all’amico Pascal Bruckner, che nasce da quel disagio e si intitola Il nuovo disordine amoroso, deve tantissimo alla lezione di Emmanuel Levinas e strappa gli applausi convinti di Michel Foucault. Nel possesso carnale si fa esperienza che l’Altro è inafferrabile, che non lo si può possedere:

«Descrivemmo il più concretamente possibile la meraviglia della dissimmetria, la diseguaglianza delle vertigini, il rapimento talvolta doloroso per una presenza che non si lascia afferrare. Per quanto sia possessivo, l’innamorato fa esperienza dell’irriducibile. La donna amata non gli appartiene mai, ella gli sfugge nel momento stesso dell’estasi: “Il patetico dell’amore consiste nella dualità insormontabile degli esseri”, scrive Levinas. E l’amore muore quando la prossimità si risolve nella fusione».

È a partire da qui che Finkielkraut rigetta l’ideologia del gender, un certo femminismo e l’utero in affitto, cioè l’idea che «ciascuno potrà decidere sovranamente della propria identità». No, «l’uomo e la donna, sono due (…) nessuno sarà mai in grado di esaurire da solo il tutto dell’esperienza umana».

Fanatismo islamico e nichilismo egualitario

L’incontro con Kundera e poi con altri intellettuali dell’Est europeo coincide con un’altra rivoluzione del pensiero di Finkielkraut, fino ai allora convinto come tanti che l’Europa debba sciogliere la sua identità nella religione dei diritti umani universali: accetta che i valori europei si realizzano nella storia e nella specificità delle singole nazioni, che il particolare e l’universale non sono separabili, che l’Europa è una civiltà particolare anche se i suoi valori sono universali, e va difesa come tale. Questa consapevolezza si è generalizzata a molti europei quando hanno realizzato che l’immigrazione e la sfida dell’islam radicale stavano causando uno scontro delle civiltà all’interno delle nazioni europee, prima fra tutte la Francia. Sempre più francesi prendono coscienza, con Peguy, di essere «gli eredi e gli amministratori contabili e responsabili di un patrimonio incessantemente minacciato». Altri europei e altri francesi non li capiscono, li accusano di razzismo e di fascismo. Ingiustamente, perché si può essere come Peguy patrioti, cattolici, socialisti e dreyfusardi (cioè anti-antisemiti) nello stesso tempo. Chi li accusa nega la cultura nello stesso momento in cui afferma che tutto è culturale e perciò relativo: «Nessuna gerarchia resta in piedi, nessuna trascendenza è ammessa, l’equivalenza generalizzata lava l’affronto della grandezza. (…) Al fanatismo islamico, la Francia e l’Europa rispondono col nichilismo egualitario».

Chi si innamorerebbe di una funzione?

Viene poi l’incontro con Martin Heidegger, che Finkielkraut definisce «uno choc» perché gli rivela che la metafisica non è stata abolita, ma vive e permea ogni comportamento umano, e che quella oggi dominante è la tecnica come metafisica:

«(…) la tecnica moderna affronta la realtà secondo la modalità della sfida e non dell’accordo. Essa non si accorda più alle sue forme, essa non si confronta più con le sue manifestazioni, essa le ordina di manifestarsi in un’oggettività calcolabile e sfruttabile. Ciò che veniva chiamato, con sentimenti misti di ammirazione e di apprensione, la natura, diventa, sotto la sua egida, una semplice riserva di materiali e di energie. Che cosa è un suolo per la metafisica che ci governa? Un deposito di minerali. Che cos’è un fiume? Un fornitore di pressione idraulica: “La centrale idroelettrica non è costruita nel Reno come l’antico ponte di legno che da secoli unisce una riva all’altra. Qui è il fiume, invece, che è incorporato nella costruzione della centrale” (Martin Heidegger, La questione della tecnica)».

Essa travolge anche il linguaggio, non più luogo della manifestazione dell’essere, ma mero strumento di comunicazione e di informazione:

«L’idea che si possa amare, cioè salvaguardare, curare, servire, onorare, ascoltare la lingua ha perso ogni senso. Chi si innamorerebbe di una funzione? Non c’è più posto per la meraviglia o il rendimento di grazie nell’era della requisizione totale».

Nascono dall’incontro con Heidegger l’ecologismo fuori dagli schemi di Finkielkraut e la sua ostilità verso coloro che vogliono cambiare la lingua in nome della rivincita del genere femminile.

La nuova questione ebraica

Un posto a parte occupa nel libro “la nuova questione ebraica”: oggi gli ebrei non sono più rimproverati e messi al bando con l’accusa di essere cosmopoliti senza radici, potenziali nemici delle patrie nazionali in cui si trovano a vivere come al tempo dell’antisemitismo storico. Oggi sono demonizzati per il motivo opposto: mentre i progressisti di tutte le tendenze hanno scoperto che esiste solo l’uomo universale fornito di diritti universali, e hanno individuato nella figura del migrante il nuovo prototipo dell’uomo senza radici che ha per casa il mondo non avendo una sua casa in nessun luogo particolare, gli ebrei hanno abbracciato la vecchia idea dello stato identitario, nazionale e territoriale, che sarebbe Israele. Chiamato a giustificare il proprio dichiarato sionismo, Finkielkraut, figlio di un sopravvissuto di Auschwitz la cui famiglia è stata in gran parte sterminata nella Shoah, spiega che il bisogno del radicamento in un territorio organizzato come Stato nasce dalla coscienza di un “mai più” molto più carnale del “mai più” antirazzista e antinazista dei progressisti:

«Non moriremo mai più a questo modo. Da qualche parte sulla terra ritroveremo le nostre prerogative di popolo. Questo “mai più” era quello dei miei genitori e di tutti i sopravvissuti, che abbiano scelto o meno di installarsi in Israele. L’esistenza di questo paese li consolava, li tranquillizzava, era un balsamo per il loro cuore. Non esigevano il pentimento, non avevano bisogno di un grande mea culpa nazionale, volevano soltanto essere capiti e che si permettesse a Israele di esistere».

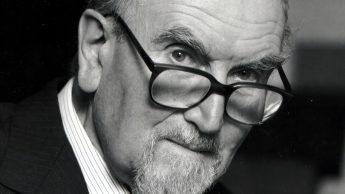

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!