La fede non è un detersivo

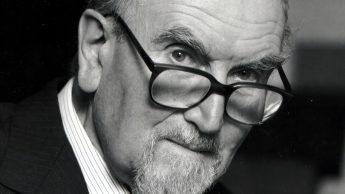

Tempo fa in Francia una ragazza, colpita dall’insolito abbigliamento di un giovane domenicano, ebbe la spudoratezza di rivolgergli la seguente richiesta: «Vendimi Gesù». Rispose prontamente il religioso: «È vero che Gesù è l’agnello che lava i peccati del mondo, ma io non sono un venditore di detersivi». Il domenicano era Adrien Candiard, prolifico autore di saggi sulla fede cristiana al giorno d’oggi e studioso dell’islam presso l’Istituto domenicano di studi orientali al Cairo.

Invitato ad affrontare il tema del Meeting 2024, «Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?», ha parlato per 40 minuti con lo stesso registro utilizzato per il fulminante scambio di battute di qualche anno prima. La fede non è un prodotto o un pacchetto da prendere o lasciare, è l’inizio di un cammino, di un’ascesi, di una ricerca che porta a benedire (a dire bene, a dire che è buono) tutto ciò che è, e a scoprire l’essenziale senza pretendere di esaurirlo in questa vita e di possederlo.

Uscire dalla logica mercantile del mondo

Candiard parte da Weber e dal suo “politeismo dei valori”: nella società moderna si scontrano permanentemente visioni diverse inconciliabili, e per non sprofondare nella guerra delle idee bisogna distinguere i fatti dai valori e non pretendere che tutti aderiscano ai valori per i quali rispettivamente si opta. Mission impossible, distinzione cervellotica che nessuno è mai riuscito a concretizzare. Per cui la società moderna appare come una grande arena dove i detentori di visioni del mondo diverse si fanno concorrenza cercando di conquistare quote di mercato.

Da cui l’equivoco nel quale forse in buona fede era caduta anche la ragazza francese. Chi – come Benedetto XVI – cerca di ricreare un terreno comune per il riconoscimento dell’essenziale facendo appello alla ragione, comune a credenti e non credenti, viene messo, come si è visto a suo tempo, in condizione di non nuocere. Che dovrebbero fare allora i cristiani, per non essere assorbiti dalla logica mercantile del mondo?

«La fede è l’inizio della ricerca»

«Giussani proponeva la fede come un’avventura e non come una chiusura del pensiero, come una conclusione definitiva da presentare e vendere», afferma padre Candiard. «La fede non è il punto di arrivo di una ricerca, è il suo inizio. Altrimenti cadiamo nell’idolatria; se accettiamo la logica del possesso trasformiamo Dio stesso in un idolo! La missione della Chiesa è di insegnare a cercare l’essenziale ovunque si trovi, più che chiedere un’adesione. Non si tratta di fare l’elogio del dubbio, ma di avere coscienza che non arriveremo mai alla fine della ricerca, che non possediamo Dio, e che per tutta l’eternità non faremo altro che approfondire la sua conoscenza senza mai finire».

Già, l’eternità. Ma adesso? Cosa significa ricerca dell’essenziale nel corso della nostra esistenza? Candiard fa il pignolo e puntualizza che nel suo Il passeggero McCharty non parla in realtà dell’essenziale, ma dell’essenza, che è una terminologia filosofica rigorosa: essenza è il principio o la causa che fa essere una cosa ciò che è. Il problema di fondo però non cambia: se cerchiamo di richiudere le realtà dentro definizioni concettuali della loro essenza, manchiamo in realtà l’incontro con le stesse, con la loro dimensione dell’inatteso e dell’imprevedibile. E quindi non facciamo storia.

Vedere tutto con gli occhi di Dio

«Napoleone si faceva seguire da molti archivisti, e oggi conosciamo ciò che ha fatto anche grazie al loro lavoro. Ma lui non era un archivista: lui faceva la storia. Se noi facciamo gli archivisti, cioè ci dedichiamo a classificare tutto, non saremo protagonisti di storia». Per esserlo bisogna adottare il punto di vista del racconto della creazione: «”E Dio vide che era cosa buona” è la frase con cui si chiude il racconto di ogni giornata della creazione. L’essenza da cercare non è una definizione astratta delle cose, ma la bontà fondamentale che è la verità più profonda di ogni creatura. Dire all’altro con verità “è bello che tu esista”, è vedere l’altro con lo stesso sguardo con cui lo vede Dio. Non è facile: spesso la bontà non è evidente, non salta subito agli occhi. Sarebbe ingenuo negare l’esistenza del male e dei malvagi nel mondo. La ricerca dell’essenza comporta che si affermi la bontà dell’essere anche per gli assassini, anche per i criminali di guerra. Da questo si vede che il programma del cristiano non è sdolcinato, ma esigente: poter dire a tutti “è bello che tu esista” è il lavoro di una vita intera. Dietro a tante proteste di benevolenza universale si nasconde un’insofferenza che in realtà proclama: “Non è bello che tu sia, ma me ne faccio una ragione…”».

Visto che il programma è esigente, e che richiede un’ascesi notevole, non bisognerebbe perdere troppo tempo con le polemiche del giorno, con le contese logoranti: «”Cercate il Regno di Dio, e il resto vi sarà dato in sovrappiù”, dice il Vangelo. Essere cristiani è insegnare a vedere il bene, insegnarlo come si insegna un saper fare. Come tutti i saper fare, si può trasmettere agli altri solo se lo si pratica per sé. Alla mia terza partecipazione al Meeting, credo di poter dire che è quello che si pratica anche qui: insegnare a vedere il mondo come una meraviglia ferita».

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!