Terra di nessuno

Una mattina dopo Sanremo

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – Le immagini che ho del febbraio 1967 sono come una fotografia in bianco e nero e mossa, e sfocata. Erano giornate brevi e nebbiose, una gran nebbia dalla periferia di Milano allungava le sue lingue fino alla Fiera, al mattino. Alle otto il mondo stentava ancora a prendere forma. Dentro, dietro le finestre illuminate di una clinica privata, in uno di quei quadratini gialli allineati c’eravamo noi. Mia madre, mia sorella di 14 anni e io, che ero piccola – a stento arrivavo al davanzale della finestra sporta sulla nebbia.

La mattina in un ospedale è il momento più affaccendato, un via vai di infermiere che fanno prelievi, provano la febbre, compilano cartelle. Nella luce bianca e un po’ fioca delle lampade ricordo mia sorella nel letto, magra, bruna, la treccia nera sul cuscino. I suoi grandi occhi neri miti da gazzella trafitta da una freccia: che non capisce, che non sa perché il respiro le manca, e non può più correre. Ricordo la boccetta trasparente della flebo che gocciava lenta nell’ago, nel suo braccio esile. Sul comodino un lavoro a maglia, la Settimana enigmistica, una grammatica latina per quel ginnasio che non avrebbe mai cominciato. E lo sguardo di mia madre, che aveva gli stessi occhi neri di Lucetta, ma come sbarrati da un’angoscia muta; presente alla realtà, sorridente, eppure già così lontana. Su tutto questo l’odore amaro delle medicine, dei disinfettanti, delle minestre tristi, all’ora del pranzo.

E dunque, dietro quella finestra illuminata in quelle sere del febbraio 1967 ascoltavamo, da un piccolo televisore, Sanremo. Tanto per non lasciare precipitare la notte sulla nostra domanda. Per credere di fare entrare in quella stanza un po’ di allegria. Sembravano tutti, su quel palco, giovani e belli, e così vivi.

Ma la mattina mia madre lesse sul Corriere della Sera che uno di quei ragazzi si era suicidato. Che aveva lasciato scritto che lo faceva perché avevano bocciato la sua canzone. Ricordo un attimo di silenzio nella stanza allora, e poi la voce gentile di mia sorella: «Per una canzone? Stava bene, e si è suicidato per una canzone?». Non moralista, ma incredula, e addolorata. Lei, quattordici anni e la sua treccia bruna, e la grammatica latina sul comodino che non le sarebbe servita.

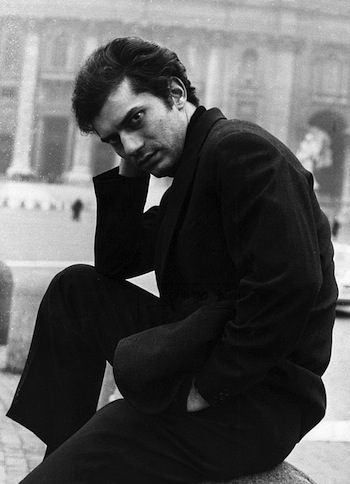

Io ora fatico a credere che davvero Tenco si sia suicidato per una canzone. Forse uno non lo sa davvero, perché si suicida. Però, era uno che aveva tanto: era giovane, sano, aveva una bella voce, e talento. Che peccato, che schiaffo a tutti quelli che vorrebbero vivere, e non possono.

Per questo l’altra sera, quando ho visto in apertura del festival l’omaggio a Tenco, immalinconita ho spento. Non mi piace un tempo che fa di chi si ammazza un mito, o una leggenda. Negli occhi ho sempre quello sguardo da gazzella trafitta, che non capiva perché. Che voleva, tanto, correre ancora.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!