Verità anche per l’Egitto

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – «Magari il problema del Cairo fosse semplicemente il traffico!». Ci accolgono così, in Egitto. Con un riso amaro, che tradisce una realtà difficile di continua tensione, ci fanno notare in tanti che la capitale egiziana ha ben altre preoccupazioni. Nei tre giorni trascorsi al Cairo con la delegazione della commissione Difesa del Senato, composta dal presidente Nicola Latorre del Pd, dal sottoscritto e dal senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Santangelo, abbiamo respirato questo clima. Un mix di voglia di ripartenza, di profondo attaccamento alla propria storia ma anche di inquietudine per le minacce legate al terrorismo fondamentalista.

Quell’Egitto, meta preferita di un turismo a buon prezzo, ci è sembrato un ricordo lontano. La stessa città del Cairo è sì una megalopoli come tutte le grandi capitali, ma è priva, se non si considera il Nilo, di un vero e proprio centro di attrazione per i turisti. Ovviamente le Piramidi sono la meta più importante ai margini della città e il Museo egizio, che sta trasferendosi in una nuova sede, è sempre un importante richiamo. Ma la stessa piazza Tahrir, che è stata l’epicentro di tante proteste, appare più come un luogo caotico disteso in maniera disordinata ai piedi della sede del ministero dell’Interno, che non un’agorà per incontri del popolo.

Il terrorismo fondamentalista, che non si manifesta soltanto nel Sinai, ma che colpisce con frequenti sparatorie anche nella Capitale, ha mutato il volto dell’Egitto. Ha cambiato il suo popolo, le sue abitudini. Centinaia e centinaia le vittime del terrore. Soprattutto militari e poliziotti. E tanti cristiani copti.

D’altra parte la nostra missione in Egitto aveva anche questo scopo: portare la nostra vicinanza a un paese che sta con coraggio e determinazione affrontando la minaccia legata allo Stato islamico e che vede ogni giorno vittime innocenti morire in nome di princìpi sbagliati. Una missione il cui bilancio è stato più che positivo, per la disponibilità con la quale siamo stati ricevuti dai massimi livelli istituzionali e religiosi: dal presidente della Repubblica Abdel Fattah al-Sisi al presidente della Camera Ali Abdel Aal, dal responsabile del ministero degli Esteri per la questione europea Ihab Nasr al segretario della Lega araba Ahmed Aboul-Gheit, dal grande imam Ahmed al-Tayyeb, guida dell’Università di Al-Azhar, al Papa dei cristiani copti Tawadros II.

Un arazzo significativo

Che ci fosse interesse e per certi versi attesa da parte delle autorità locali verso il nostro arrivo è stato testimoniato, d’altra parte, dal grande risalto mediatico che ha avuto la missione. È stata la prima notizia nei telegiornali e sui giornali egiziani, segno della chiara volontà di ristabilire al più presto delle relazioni con l’Italia. Da tempo al Cairo non c’è più un nostro ambasciatore a presiedere la nostra rappresentanza diplomatica, tuttavia attiva e presente con un incaricato d’affari e con funzionari molto attenti.

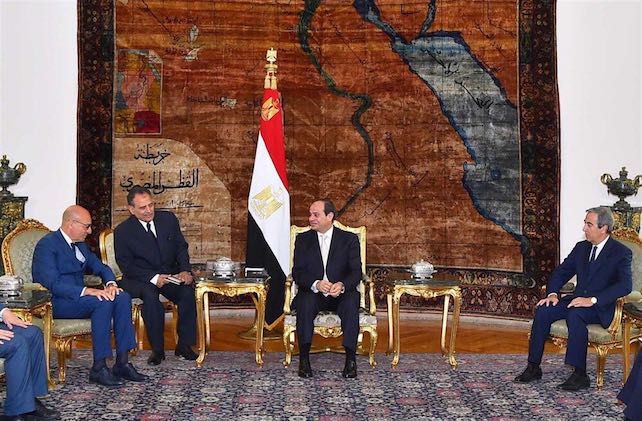

Ignorare il ruolo fondamentale dell’Egitto sarebbe un errore e per l’Italia una vera e propria ostinazione. Io stesso, quando mi sono trovato di fronte ad al-Sisi, non ho potuto non sottolineare come la sua figura davanti a un enorme arazzo raffigurante la mappa dell’Egitto, il Nilo (una realtà territoriale fondamentale nello scacchiere mediorientale), mi abbia fatto riflettere una volta di più sul ruolo decisivo e centrale messo in campo da lui stesso e dal suo paese. Al-Sisi e l’Egitto rappresentano, sbagliato negarlo, un baluardo contro la minaccia del terrorismo fondamentalista che sale da Oriente e dal Sud.

Con al-Sisi e con le altre autorità di Stato e religiose tanti i temi affrontati, anche il caso Regeni è stato evocato nei nostri incontri. Un caso che condiziona ancora oggi i rapporti tra Italia ed Egitto e che ha avuto anche riflessi in materia di assistenza militare, con scelte ostili che francamente abbiamo giudicato in Parlamento azzardate, vista la situazione di sostanziale guerra in cui si trova l’Egitto. Sul caso Regeni tutti ci hanno dimostrato massima apertura. Mi ha colpito in particolar modo il realismo di Aboul-Gheit, il segretario della Lega araba, un esperto diplomatico egiziano che ha ricoperto molti incarichi e che ha vissuto, nell’ambito delle sue missioni diplomatiche, anche a lungo in Italia. «Nessuno può accettare quanto accaduto», ci ha detto con chiarezza. Tuttavia, ha proseguito, «è interesse dei grandi paesi continuare ad avere relazioni anche per capire e superare queste drammatiche vicende». Mano tesa, quindi, per giungere alla verità. Ma intanto ricuciamo i rapporti, ha sostanzialmente auspicato Aboul-Gheit.

La collaborazione giudiziaria è quindi il primo punto di partenza. Ma a tal proposito, siamo sicuri in Italia di aver fatto abbastanza? Mi sono chiesto più volte, anche durante la visita al Cairo, perché il procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, ad esempio, che si è recato in Egitto per avere giustamente elementi per la sua indagine, non ha protestato con veemenza quando nella culla della democrazia, la Gran Bretagna, si è visto opporre un assoluto silenzio da parte dei professori musulmani di Cambridge. Sono loro ad aver mandato Regeni a svolgere una pericolosa ricerca in Egitto, esponendolo a drammatici pericoli. Sono loro che avrebbero dovuto fornire dettagli e circostanze. Invece Pignatone ha incassato quel silenzio senza apparenti proteste. Anche tutti quelli che urlano contro l’Egitto non hanno avuto nulla da ridire nei confronti della Gran Bretagna, di Cambridge, di luoghi dove l’indagine dovrebbe potersi sviluppare con ampia libertà e possibilità di acquisire ogni elemento utile.

Il tema della collaborazione e dei rapporti di amicizia Italia-Egitto è stato il più ricorrente e quello sul quale tutti noi della delegazione abbiamo puntato l’attenzione anche per rimarcare il ruolo dell’Egitto contro il terrorismo.

Aveva ragione Berlusconi

Una grande soddisfazione politica personale, a tal proposito, me l’ha regalata proprio l’esperto Aboul-Gheit. Durante la prolusione con la quale ci ha accolto nella sede della Lega araba, ci ha detto che il mondo occidentale avrebbe dovuto dare ragione a Berlusconi quando si opponeva alla guerra contro la Libia di Gheddafi. Quello è stato un errore fondamentale del quale tutti noi paghiamo le pesanti conseguenze. Sentirlo ammettere anche da un uomo di grande esperienza come Gheit non mi ha fatto resistere alla tentazione di dire, di fronte ai miei colleghi di delegazione, che in quella fase Berlusconi e il suo governo dovettero subire la pressione del presidente della Repubblica italiana dell’epoca, Giorgio Napolitano, che impose il rispetto della scelta drammaticamente sbagliata di Obama, di Sarkozy e di Cameron. Abbiamo poi visto come anche in Egitto siano stati i governi di centrodestra ad aver gestito con più realismo la politica del Medio Oriente e del Nord Africa.

Il saggio Aboul-Gheit, che indubbiamente insieme ad al-Sisi è la personalità che più mi ha impressionato, ci ha anche parlato dei rischi legati all’immigrazione. «Gli africani vanno a Napoli, non a Nizza, e l’Europa non fa nulla per fronteggiare questi flussi migratori», ci ha detto con una lucidità che sintetizza anni e anni di invasione di clandestini nel nostro paese. «Mandate l’ambasciatore italiano qui, che parli con l’Egitto», ci ha detto con tono molto perentorio per quanto amichevole. Ed effettivamente un segno distensivo e di collaborazione fattiva deve essere proprio il ripristino a pieno titolo della nostra rappresentanza diplomatica. Noi abbiamo il dovere di dialogare con l’Egitto, un paese che ha 1.200 chilometri di frontiera con la Libia, un lungo confine marittimo e che tiene sotto controllo i flussi migratori. Vogliamo risolvere la questione immigrazione? Ristabiliamo rapporti con l’Egitto.

Al-Sisi e altri esponenti ci hanno ricordato con chiarezza che l’Egitto ha quasi 100 milioni di abitanti, un tasso di natalità che fa sì che la sua popolazione sia di un’età media giovane. Potrebbero partire a milioni diretti verso l’Europa, eppure ciò non avviene perché l’Egitto tiene sotto controllo la situazione, pur dovendo fronteggiare una condizione di povertà di larghe fasce della popolazione. E sempre al-Sisi con orgoglio ha rivendicato che per fronteggiare questa situazione, per il controllo dei propri confini, le autorità egiziane non chiedono una lira all’Occidente.

Il realismo di Tawadros II

Spiace notare come, al di là della nostra missione di carattere parlamentare, non ci sia stata ancora alcuna iniziativa governativa a supporto della nostra azione diplomatica, ma ci si concentri su altre iniziative francamente opinabili, come tentare di trattare in maniera veramente goffa con varie tribù della Libia.

Il tema della capacità di controllo dei propri confini è emerso in tante occasioni. Così come il tema del realismo. È stata un’autorità religiosa, papa Tawadros II, esprimendo dolore e voglia di verità sul caso Regeni, a ricordarci quante siano le vittime del terrorismo in Egitto, lui che ha subìto in prima persona nella basilica dei Santi Pietro e Paolo l’attentato di un kamikaze che ha causato qualche mese fa decine di vittime. Abbiamo visto con i nostri occhi le colonne e i dipinti crivellati dai bulloni. Siamo stati costretti a riflettere con maggiore consapevolezza sulla complessità degli scenari mediorientali, sui rischi che ogni giorno anche l’Egitto affronta, sulla decimazione che la comunità cristiano-copta ha subìto, sul fatto che il fondamentalismo minaccia continuamente un paese che dopo le primavere arabe era finito nelle pericolose mani dei Fratelli Musulmani.

Al grande imam al-Tayyeb ho chiesto un giudizio sulle primavere arabe, una lettura critica su quanto avvenne e che dal mondo occidentale fu considerato erroneamente come una grande stagione di libertà e democrazia. Gli ho ricordato che Obama nella sua prima visita importante all’estero si recò proprio in Egitto, dove tenne un discorso nell’università del Cairo che fu interpretato come il via libera a quella rivolta. Ne ho ricevuto in risposta un pensiero sincero, drastico e liberatorio: «Il bilancio è catastrofico», mi ha detto il Grande Imam. Ma quanti plaudirono a quella nuova stagione senza capire che non c’erano le premesse perché arrivasse realmente? Anzi, al Cairo giunsero i Fratelli Musulmani. Merito di al-Sisi e della sua rivoluzione averli messi all’angolo.

Il Qatar nel mirino

L’incontro con il grande imam è stata anche un’occasione per affrontare in maniera più circoscritta alcune questioni di carattere religioso. Spesso in Occidente noi parliamo di una guerra di religione in riferimento al terrorismo. E ci viene rinfacciato il fatto che la maggior parte delle vittime dei fondamentalisti è musulmana. Verissimo! Ma perché allora noi in Occidente dobbiamo subire le conseguenze di quella che sembra una guerra interminabile tra sunniti e sciiti? Consideravamo questi ultimi più duri e pericolosi, quando alla fine degli anni Settanta in Iran vinse la rivoluzione guidata da Khomeini. Abbiamo poi imparato che sono sunniti quelli dello Stato islamico, quelli di Al Qaeda, quelli di tante altre frange del fondamentalismo. Ma la diplomazia di al-Tayyeb ha lasciato inevase le mie risposte e i miei dubbi irrisolti. «Lei si accosta con passione ai nostri temi», mi ha detto, ma ha spostato poi l’attenzione su questioni più “pratiche”, su chi effettivamente foraggia lo Stato islamico, e ha puntato l’indice a tal proposito contro il Qatar. Anche in altri colloqui l’emirato è stato additato come finanziatore e alimentatore dell’Isis e del terrorismo.

Di errori il mondo occidentale ne ha fatti tanti. Ha sbagliato le guerre, ma anche le paci. Oggi vincere la battaglia contro il fondamentalismo islamico richiede grande energia e collaborazione. Il sospetto che interessi di carattere economico spingano a sostenere paesi che foraggiano i più pericolosi estremisti è visto dall’Egitto come un gravissimo danno per una rapida sconfitta dello Stato islamico.

La morale di questi tre giorni è semplice e complessa al tempo stesso. Semplice perché deve far capire all’Italia che i rapporti con l’Egitto vanno rapidamente e completamente ripristinati. Dobbiamo mandare subito il nostro ambasciatore al Cairo, senza esitazioni. Pretendendo la verità ma rendendoci conto della complessità degli scenari e della necessità di un rapporto leale e costruttivo tra Italia ed Egitto.

L’altro aspetto che emerge è l’inerzia di Pignatone di fronte all’omertà dei professori musulmani di Cambridge. Un ulteriore motivo di squalifica per la procura della Repubblica di Roma. Ma di Pignatone prima o poi si dovrà parlare ridimensionando un giudizio di esaltazione francamente infondato.

Un caffè ad Al-Azhar

Emerge inoltre la validità delle politiche mediorientali e nordafricane del centrodestra. Le dobbiamo rivendicare con maggiore orgoglio. Lo deve fare Silvio Berlusconi e lo deve fare chi ha condiviso con lui un lungo percorso. Non saranno i film di Sorrentino con gli aspetti farseschi a tracciare il bilancio dell’opera di Berlusconi, peraltro tutt’altro che esaurita e sicuramente indispensabile soprattutto sullo scenario internazionale, dove la sua esperienza è preziosa.

Dobbiamo poi rafforzare il nostro giudizio critico sulle primavere arabe, facendo nostra la lezione del grande imam di Al-Azhar. Una «catastrofe», spinta da Obama (il peggior presidente degli Stati Uniti, ancora non abbastanza screditato dal realismo con cui lo si dovrebbe giudicare). Obama ha creato instabilità. Ha voluto guerre sbagliate, ha alimentato rivoluzioni che hanno portato i Fratelli Musulmani al governo dell’Egitto per poi essere fortunatamente scalzati da al-Sisi. Obama ne era consapevole o è stato soltanto un incapace? Prima o poi bisognerà scrivere pagine di verità su tutto questo. Ci pensavo mentre bevevo ad Al-Azhar un caffè al cospetto del Grande Imam. Un caffè italiano che ci aveva offerto con orgoglio citandone perfino la torrefazione romana, ma preparato ahinoi alla egiziana. Un consiglio: quando si viaggia in Medio Oriente e ti propongono caffè o tè, meglio scegliere il tè, sia che ci si trovi ospiti presso i cristiani copti o presso i sunniti. O anche al cospetto del grande al-Sisi. Saremo anche un po’ provinciali, ma l’espresso italiano è un’altra cosa.

La nostra missione è finita. Andiamo via dal Cairo sicuri di aver ritrovato un vecchio amico con il quale tornare a fare un pezzo di strada insieme. Il giorno dopo alcuni soldati saranno uccisi nel Sinai e due turiste tedesche saranno accoltellate a morte su una spiaggia in un resort a Hurghada.

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!