Visita alla casa natale del beato Rosmini, tra le letture, le opere d’arte e le amicizie che hanno formato la sua fede

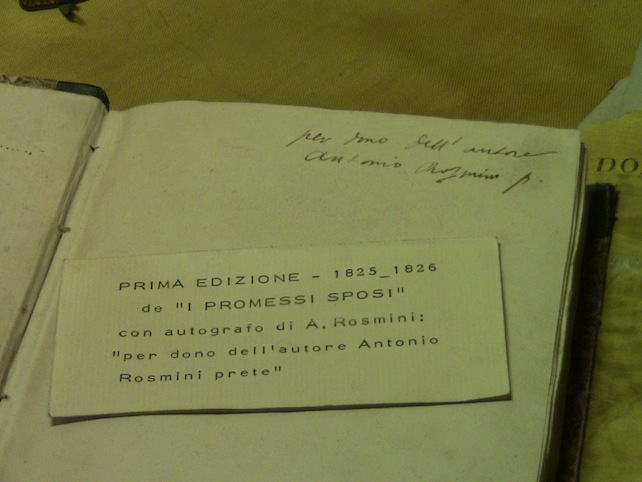

«Non mi piace», appuntò Antonio accanto al titolo della prima bozza di Fermo e Lucia inviatagli dall’amico Alessandro. Quando si trattava di consigli, i due intellettuali conosciutisi da giovani a Milano e rimasti amici per tutta la vita, di certo non avevano peli sulla lingua. È anche grazie al beato Antonio Rosmini (Rovereto, 24 marzo 1797 – Stresa, 1 luglio 1855), amico affettuoso e stimato di Alessandro Manzoni, che il romanzo storico dei Promessi Sposi ha preso il titolo e la piega che noi conosciamo.

«Non mi piace», appuntò Antonio accanto al titolo della prima bozza di Fermo e Lucia inviatagli dall’amico Alessandro. Quando si trattava di consigli, i due intellettuali conosciutisi da giovani a Milano e rimasti amici per tutta la vita, di certo non avevano peli sulla lingua. È anche grazie al beato Antonio Rosmini (Rovereto, 24 marzo 1797 – Stresa, 1 luglio 1855), amico affettuoso e stimato di Alessandro Manzoni, che il romanzo storico dei Promessi Sposi ha preso il titolo e la piega che noi conosciamo.

Ma le riflessioni scambiate tra questi due grandi uomini non riguardavano soltanto la letteratura: attraverso numerosi carteggi o passeggiando per le vie di Stresa, dove il beato visse, una volta lasciata la sua Rovereto, fino alla morte, Antonio e Alessandro rifletterono a lungo sul senso della vita e sul modo di agire cristiano, sulla Chiesa e le sue debolezze, sui bisogni spirituali e terreni dell’uomo.

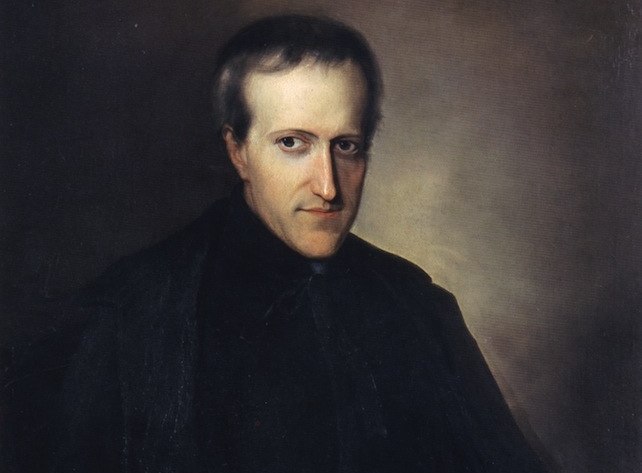

Per capire chi era Rosmini, filosofo e teologo dell’Ottocento e oggi beato, bisogna partire da dove tutto è cominciato, dalla casa nobiliare di via Stoppani di Rovereto, dove nacque nel 1797 e oggi gestita dai padri rosminiani. Varcando il portone principale, ci accoglie padre Alfredo. Fin da bambino Antonio ebbe una forte attrazione per il sacro, tanto da aver scritto, alla tenera età di 13 anni, una delicatissima poesia dedicata all’amore per Gesù, oggi conservata in una teca nella camera in cui nacque, insieme alla prima edizione del Fermo e Lucia e alla Bibbia. «O come è dolce conversar con Dio», recitano i primi versi.

Condivideva la stessa fede, la sete di sapere e la volontà di bene, con l’amata sorella Margherita, con la quale incontrò nel 1820 Matilde di Canossa, che gli predisse che quando sarebbe diventato prete avrebbero formato la parte maschile dei canossiani. Margherita invece, divenne Figlia della Carità e fondò la Casa di Trento, dove accoglieva gli orfani abbandonati per strada. Il suo amore verso gli altri la condusse a una morte precoce: una gelida notte d’inverno, come di consueto Margherita uscì per strappare i bambini dai pericoli della strada. La colse una brutta polmonite e si spense in soli tre mesi.

Il rapporto con Manzoni

Il rapporto con Manzoni

Anche per Antonio il desiderio di consacrarsi a Dio si manifestò molto presto e, benché i genitori non condividessero la sua scelta e continuassero a organizzare feste nell’elegante sala degli Specchi al primo piano della casa – dove oggi si ospitano conferenze – nel 1821, dopo gli studi di teologia a Padova, Rosmini divenne sacerdote. Per quattro anni visse nella sua casa natale, all’interno degli appartamenti che gli lasciò il più noto – a Rovereto – zio Ambrogio, architetto e pittore, le cui opere possiamo ancora oggi ammirare in loco. Tra queste spicca quello che è considerato il suo capolavoro, il Crocifisso che adorna la piccola Cappella. L’opera è tornata a casa da poco, riacquistata dai padri rosminiani. Le tende ricamate alle finestre sono, invece, opera della madre di Antonio, realizzate quando il figlio fu consacrato sacerdote.

Da una stanza all’altra, dal primo al secondo piano, i nostri occhi sono rapiti dalle opere pittoriche, che il padre del beato collezionò, insieme ad antichi mobili, nel corso della sua vita. Tra queste si distingue l’Ultima Cena di Giovan Battista Cavalcabò, pittore molto attivo a Roma, dove decorò ben 87 chiese. Di gusto ricercato sono anche i quadretti in vetro del salottino della madre di Antonio e splendida è la Madonna con Bambino di autore ignoto, posta sul comò della stanza da letto che fu prima di Ambrogio, poi del nipote.

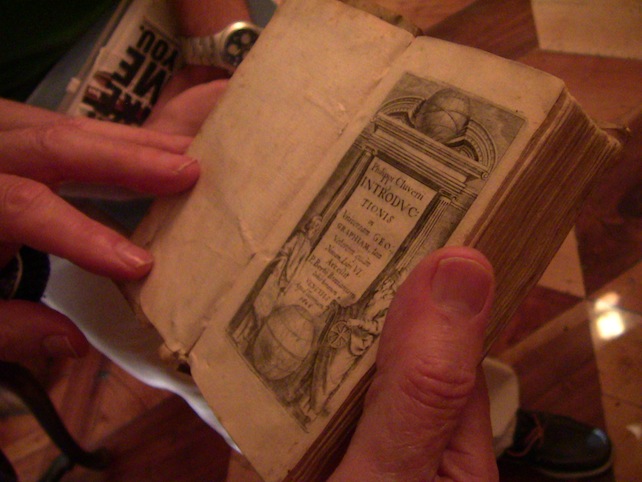

Oltre alla privata collezione d’arte, sono i libri i grandi protagonisti della vita roveretana di Antonio. La collezione che condivise con lo zio è eccezionale: circa 15 mila volumi, con preziosissimi libretti dalle originali copertine in pelle del Cinquecento. Ad accogliere questa enorme quantità di libri è una elegante biblioteca, che già all’epoca zio e nipote decisero di aprire al pubblico, accogliendo chi come loro amava lo studio e la conoscenza. La biblioteca divenne un luogo di condivisione e venne frequentata anche da un altro intimo amico di Antonio, il futuro scrittore e critico letterario Niccolò Tommaseo. Lui, come Manzoni, resterà accanto a Rosmini fino alla morte, avvenuta a Stresa il primo luglio 1855, nella villa ancora oggi visitabile su richiesta, che gli donò una contessa affinché ne facesse un istituto per bambini e dove fu fondato l’Istituto della carità.

Oltre alla privata collezione d’arte, sono i libri i grandi protagonisti della vita roveretana di Antonio. La collezione che condivise con lo zio è eccezionale: circa 15 mila volumi, con preziosissimi libretti dalle originali copertine in pelle del Cinquecento. Ad accogliere questa enorme quantità di libri è una elegante biblioteca, che già all’epoca zio e nipote decisero di aprire al pubblico, accogliendo chi come loro amava lo studio e la conoscenza. La biblioteca divenne un luogo di condivisione e venne frequentata anche da un altro intimo amico di Antonio, il futuro scrittore e critico letterario Niccolò Tommaseo. Lui, come Manzoni, resterà accanto a Rosmini fino alla morte, avvenuta a Stresa il primo luglio 1855, nella villa ancora oggi visitabile su richiesta, che gli donò una contessa affinché ne facesse un istituto per bambini e dove fu fondato l’Istituto della carità.

Nell’adiacente chiesa sono accolte le spoglie del poeta Clemente Rebora e quelle di Rosmini. Sulla ringhiera che separa il fedele dalla tomba del beato sono scritte le tre parole simbolo del suo testamento spirituale. Tre parole che sul punto di morte Rosmini lasciò a Manzoni: adorare, tacere, godere. Quando morì anche Cavour volle mandare un telegramma, dove scrisse che si era spento «l’uomo di cui bisogna mettere in evidenza qualche limite, altrimenti le sue qualità così eccelse lo fanno apparire sovrumano».

Nel corso della vita sono molte le opere che Rosmini ha lasciato e diventate fonte di studio e riflessione per molti. Le Massime di perfezione cristiana furono scritte per definire a cosa dovessero aspirare i fedeli. Papa Giovanni XXIII, poco prima della morte, le utilizzò come fonte per le sue meditazioni spirituali. Tuttavia, il pensiero rosminiano non fu esente da aspre critiche anche all’interno della Chiesa. Finirono nell’Indice dei libri proibiti (un elenco di pubblicazioni vietate dalla Chiesa e soppresso da papa Paolo VI, ndr) le opere Delle cinque piaghe della santa Chiesa e Dalla Costituzione secondo la giustizia sociale.

Anche i papi Paolo VI e Giovanni Paolo I si espressero con parole di ammirazione e stima nei confronti del futuro beato. Ma fu con Giovanni Paolo II che il pensiero rosminiano si liberò delle aspre critiche e delle condanne che lo avevano accompagnato. Nell’enciclica Fides e ratio, il papa polacco annovera Rosmini «tra i pensatori più recenti nei quali si realizza un fecondo incontro tra sapere filosofico e Parola di Dio». E sempre durante il suo pontificato cominciò la causa di beatificazione, conclusasi sotto Benedetto XVI che riconobbe le virtù eroiche di Rosmini. Il 18 novembre 2007, a Novara, si celebrò la cerimonia di beatificazione.

Anche i papi Paolo VI e Giovanni Paolo I si espressero con parole di ammirazione e stima nei confronti del futuro beato. Ma fu con Giovanni Paolo II che il pensiero rosminiano si liberò delle aspre critiche e delle condanne che lo avevano accompagnato. Nell’enciclica Fides e ratio, il papa polacco annovera Rosmini «tra i pensatori più recenti nei quali si realizza un fecondo incontro tra sapere filosofico e Parola di Dio». E sempre durante il suo pontificato cominciò la causa di beatificazione, conclusasi sotto Benedetto XVI che riconobbe le virtù eroiche di Rosmini. Il 18 novembre 2007, a Novara, si celebrò la cerimonia di beatificazione.

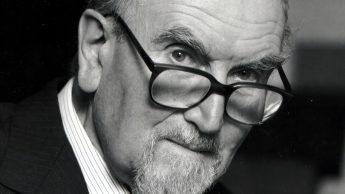

Da un punto di vista filosofico, Michele Federico Sciacca ha affermato che Rosmini «è più kantista di Kant», o è «kantista suo malgrado». Anche se la riflessione del beato parte da una critica verso l’idealismo di Kant, secondo cui l’io è legislatore, dunque ha la capacità di legiferare con le sue forme a priori, ovvero con le categorie, e la materia non sarebbe niente se non ci fosse l’io a dargli un senso, l’uomo “rosminiano” possiede un’idea innata, «l’idea dell’essere» che Dio infonde nell’uomo fin dalla nascita.

L’idea dell’essere oggettiva di Rosmini, contrapposta a quella soggettiva di Kant, rende l’uomo intelligente e gli mostra le cose nel posto in cui stanno, presentandogli una gerarchia dei valori: l’essere per eccellenza è Dio, poi le nature angeliche, poi gli uomini, poi gli animali e le piante. Concretamente, se all’interno della società in cui viviamo poniamo nel gradino più alto della gerarchia dei valori il successo e il potere, sbagliamo. È la nostra intelligenza a farcelo notare, guidandoci e mostrandoci che sono altri i valori superiori. Basta che uno non faccia di se stesso il criterio principale, ma accetti il giudizio di un altro.

Ebbe a ricordarcelo papa Benedetto XVI durante un incontro a Lugano: «Se io ora guardo i grandi e fedeli maestri, da Mohler a Newman a Scheeben, da Rosmini a Guardini, o nel nostro tempo de Lubac, Congar, Balthasar ci accorgiamo quanto più attuale è la loro parola rispetto a quella di coloro in cui è scomparso il soggetto comunitario della Chiesa. In loro diventa chiaro anche qualcos’altro: il pluralismo non nasce dal fatto che uno lo cerca, ma proprio dal fatto che uno, con le sue forze e nel suo tempo, non vuole nient’altro che la verità. Per volerla davvero, si esige tuttavia che uno non faccia di se stesso il criterio, ma accetti il giudizio più grande, che è dato dalla fede nella Chiesa, come voce e via della verità».

L’unità con papa Francesco

E la vicinanza del pensiero di Rosmini con l’attuale pontefice, papa Francesco, si coglie rileggendo quello che Francesco Cossiga ebbe a scrivere del beato: «La figura di Rosmini oggi può venire come aiuto provvidenziale a recuperare l’uomo intero e a disporlo, così unificato, ad aprirsi alla comunione con Dio. Il mondo occidentale è venuto operando, all’interno dell’uomo, una progressiva lacerazione. Prima lo ha allontanato da Dio, spegnendo il cielo interiore del soprannaturale. Poi ne ha mortificato la ragione, chiedendogli il sacrificium intellectus (nichilismo), infine ne ha svuotato la volontà (inconsistenza dei valori etici). Tutta l’opera di Rosmini invece è tesa a riaccendere all’interno dell’uomo il cielo del soprannaturale e la comunione col Dio unitrinitario. L’uomo poi che si presenta davanti a Dio non è una porzione di uomo, ma una persona tutta intera, che non sacrifica né i sensi, né l’intelletto, né la volontà».

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!